集體振蕩是多個獨立諧振體在相互作用下共同形成整體振蕩的現象,其整體的諧振特性與單個諧振體存在著顯著差異,體現了諾貝爾物理學獎得主P. W. Anderson先生所述“多即不同”(more is different)的觀點。集成振蕩現象在光子、等離激元、量子等體系廣泛存在,一般用實空間中相互作用的諧振體系來構造。然而,考慮到實空間和動量空間的傅里葉對偶性(Fourier Duality),集體震蕩有望在動量空間中引入相互作用來實現。2025年7月1日,北京大學電子學院彭超團隊聯合中國科學院半導體研究所鄭婉華院士團隊和澳大利亞國立大學Yuri Kivshar院士團隊在Nature Nanotechnology發表了一項創新成果,觀測到了由邊界動量散射誘導的集體導模共振(collective guided resonance,CGR)現象,并利用非對稱泵浦破缺鏡面對稱性,成功實現了手性激光發射。

圖1 集體導模共振

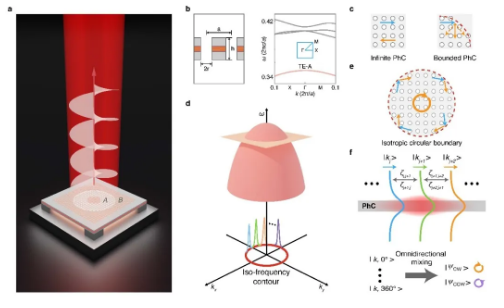

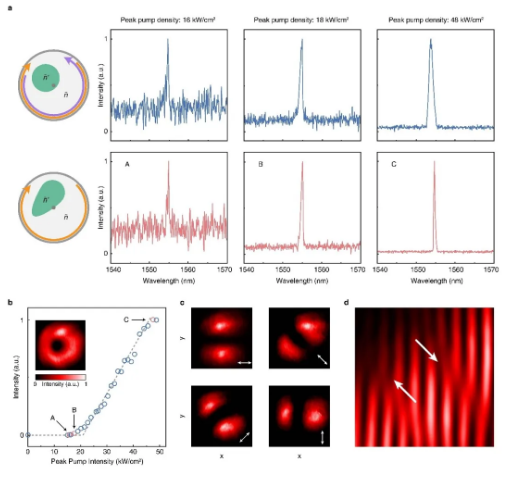

研究團隊從實空間與動量空間的傅里葉對偶性出發,設計了一種圓形邊界的有源光子晶體。在圓形邊界散射效應作用下,原本獨立傳播的多個光子晶體導模發生各向同性耦合,進而形成二重簡并的集體導模共振態(collective guided resonances,CGRs)。在保持鏡面對稱下,兩個簡并模式攜帶相反的手性渦旋。進一步,團隊利用非對稱泵浦技術破缺手性對稱性,實現了手性渦旋激光的單模激射。團隊成功觀測了實空間中心處強度為零的渦旋光束,并通過偏振分布及自干涉測量證實渦旋中心處純粹相位奇點,體現為自干涉條紋呈現為一對朝向相反的“叉”(fork)型圖案。上述結果證實了激光光束攜帶非零的手性軌道角動量。

圖2 集體導模共振模式原理

圖3 手性渦旋激射特征

該研究解析了一類獨特的動量空間整體振蕩現象,為“多即不同”這一著名論斷提供了又一實例,同時也為構造實用的片上渦旋激光器提供了新方法。

北京大學電子學院博士生陳燁、中國科學院半導體研究所青年研究員王明金為共同第一作者,鄭婉華、Yuri Kivshar、彭超為共同通訊作者。該工作得到科技部重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的支持。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們