人類每天制造約2.5千億字節的數據,并且這個數字將隨著5G、大數據的普及而快速上升。福布斯2018年一項調查顯示,世界上的90%的數據都在過去兩年間產生。伴隨著數據流量的爆炸性增長,傳統電子信息互連架構已無法滿足日益增長的帶寬以及能耗需求。

因此,硅基光電子芯片(Silicon photonics)應運而生。硅基光電子芯片既可利用微電子技術在低成本、大規模 CMOS 集成方面的優勢,又兼具光信號在傳輸過程中衰減小,傳輸帶寬高,傳輸速率快、抗干擾性能強、功耗低等優點。硅光技術作為后摩爾定律時代實現片上光互連最具有潛力的方案之一,在激光雷達、生化傳感、量子信息處理和高性能計算等領域極具潛能。

然而,硅是間接帶隙半導體,無法實現高效率發光。隨著硅基調制器、探測器、耦合器等光子集成器件逐漸成熟,高效的硅基片上光源已然成為制約硅光技術發展的瓶頸。為了突破該瓶頸,片上激光器作為硅光芯片的“心臟”,成為了光子學研究近十年最活躍的領域之一。

近日,美國加州大學圣巴巴拉分校(UCSB)John Bowers教授團隊與阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)萬雅婷助理教授團隊,受邀撰寫了題為“Prospects and applications of on-chip lasers”的綜述文章,在卓越計劃高起點新刊eLight上發表。該文章系統介紹了硅基片上光源的不同方案及最新研究進展,并展望了該技術在通信、激光雷達、傳感、量子信息處理和光計算等領域的應用前景。

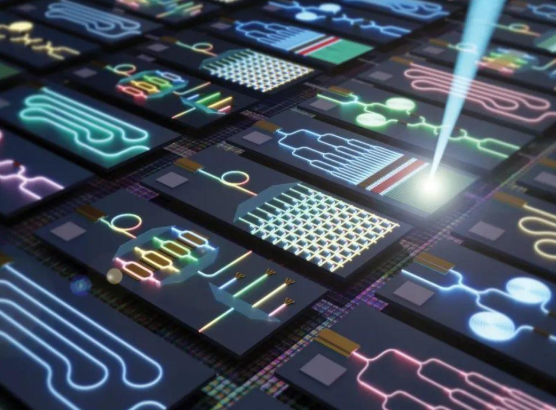

圖1:硅基集成光子芯片示意圖

片上激光器的實現方案

理想的集成片上激光器應滿足以下幾個要求:

第一、發光效率高;第二、可實現電泵浦激射;第三、與現有的CMOS工藝兼容;第四、出射光波長和現有的光通信波長相匹配(1310 nm/1550 nm)。

此外,作為光子集成回路(Photonic integrated circuit, PIC)的核心部分,集成片上激光器還必須確保能在溫度范圍較大的環境下穩定工作(30至150°C)并擁有足夠長的工作壽命。

當前,集成片上激光器從材料上主要分為鍺硅IV族光源和硅基III-V族光源。鍺硅IV族光源可通過n型摻雜、應力拉伸和鍺錫 (GeSn) 合金等方法將鍺由間接帶隙材料改造成直接帶隙材料,大幅提高原有的發光效率。鍺和硅同為四族元素,硅上生長鍺的工藝亦相對成熟。然而,目前實現的鍺硅IV族激光器的閾值電流和發光效率等性能指標遠遠落后于III-V族激光器,無法達到實際使用的要求。

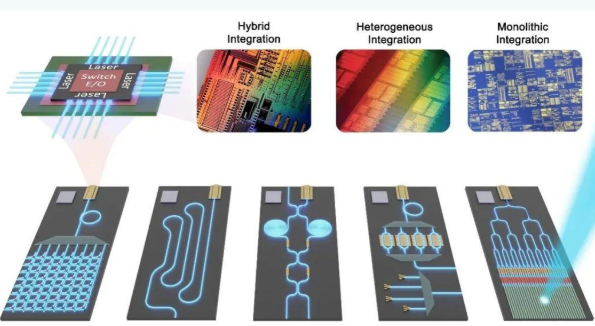

III-V族材料是直接帶隙半導體,其發光特性具有先天優勢。目前,將III-V族材料集成到硅襯底的集成方案主要有三種:混合集成(Hybrid integration)、基于晶圓鍵合的異質集成(Heterogeneous integration)和基于直接外延生長的單片集成(Monolithic integration)。

混合集成利用耦合器將外部光源引入到硅波導中,能在封裝前對每一個器件進行測試和表征,選擇性能表現良好的芯片進行封裝,因此具有很高的靈活性。但是,受限于復雜的封裝技術和III-V族襯底的使用,混合集成制作成本高昂,尺寸大,較難實現片上激光器的大規模集成。異質集成通過低溫等離子鍵合等技術將III-V族襯底與硅晶圓鍵合,再進行后續的器件制作。回避了第一代flip-chip方案中耦合效率不夠高、對準調節時間長等問題,目前已直接催生出三家相關的初創企業。該領域的行業領軍英特爾(Intel)公司在此基礎上經過了十多年的發展,所研制的基于該硅光子技術的光電收發器已經達到每年約200萬只的出貨量,產品也從100G快速迭代到200/400G甚至更高速率。但是,異質鍵合的方案受制于III-V族襯底的使用,限制了成本的進一步降低。

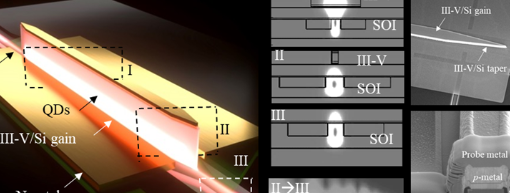

在硅襯底上直接外延III-V族材料的方式適合大尺寸生長和大批量生產,是解決硅基光電集成缺少核心光源的理想方案。但是,受限于III-V族和硅材料的極性不同、晶格失配和熱膨脹系數差異,在硅上直接生長III-V族材料會出現反相疇、穿透位錯和微裂縫等材料缺陷問題,進而會對器件壽命和工作性能產生嚴重影響。針對這一問題,研究人員采用非對稱緩變過濾層、捕獲層等結構設計降低了材料的位錯密度的同時,還采用對位錯缺陷不敏感的量子點結構,進一步降低位錯缺陷對激光器性能的影響。該結構的激光器壽命測試結果顯示,在4000小時的80 ℃高溫測試環境中,器件僅顯示出6.8%的閾值電流變化。這表明該激光器的工作壽命高達一百萬小時,完全可以滿足數據中心、超算中心等的實際需求。進一步,研究人員在外延生長量子點的基礎上引入晶圓鍵合,通過錐型波導,將電泵浦產生的量子點激光模場轉移到硅波導中。這種將量子點激光器集成到硅光芯片上的技術,不僅具有顯著的低成本優勢,更兼具兩者協同效應所帶來的性能優勢,為硅光技術的進一步發展提供了具有大規模產業應用前景的解決方案。

圖2:片上量子點激光器示意圖及器件圖片(整個工藝流程在4寸硅基晶圓上完成)

片上激光器的應用

硅基III-V族片上激光器可結合III-V族材料的高發光效率和硅材料的成熟工藝、高集成度和低成本等特性, 有望引領未來硅基光電子集成領域在不同應用場景的飛速發展:

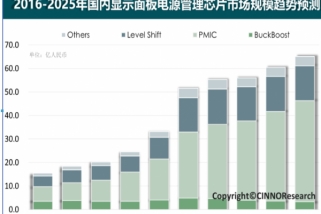

數據通信:硅基光電子芯片發展的最大驅動力仍然是數據通信。英特爾(Intel)、博通(Broadcom)、思科(Cisco)和惠普(Hewlett Packard Enterprise)等公司在硅光芯片持續發力,不斷提出具有創新性的解決方案,推動著硅光芯片的傳輸速率從Gbps邁進了Tbps數量級。

激光雷達:基于光學相控陣 (OPA) 的調頻連續波 (FMCW) 激光雷達具有實現長探測距離、直接速度測量、強大的抗干擾性的激光雷達系統的潛力。硅基光電子平臺作為最有希望實現芯片級激光雷達的平臺之一,在近年來已實現了眾多關鍵技術突破。

生化傳感:Covid-19以來,具有生物健康監測功能的可穿戴設備出現了巨大的市場需求。集成硅光傳感技術,主要有光譜吸收型和折射率變化型兩種方案。硅光傳感技術是實現高靈敏度、便攜式傳感器的最有前景的方案之一,已推動了多個產品的落地。

量子信息處理:光量子技術利用光子的量子特性進行信息的處理,在近年來報道的多個前沿工作中,都被證明了在保密通信、分子模擬等方面具有重要的應用前景。傳統的量子光路都是由分立的光學鏡片構成,光路復雜,并易受干擾。將量子光源和線性網絡部分在硅光芯片上集成之后,光量子信息處理回路體積可大大縮小,并兼具抗干擾,編程操控性等性能,有望成為量子信息領域發展的核心技術之一。

光計算:相比于微電子芯片,硅光芯片兼具高通量、高能效比和超低延遲的特性,在計算領域內具有顯著優勢。當前,硅光計算芯片的研究主要集中于全光邏輯、光電融合神經網絡實現等方面,這些創新的計算架構,將為當下摩爾定律制約、馮諾依曼瓶頸等問題提供新的解決思路。

圖3:集成片上激光器的硅基光子集成芯片的應用

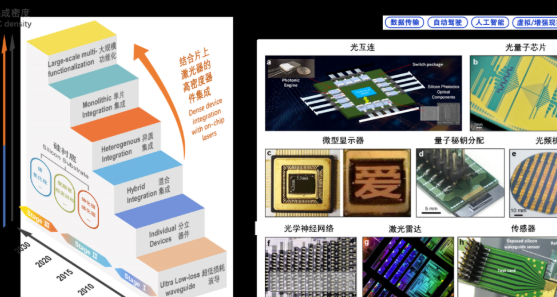

片上激光器及其硅基集成光電子芯片面臨的挑戰和展望

圖4:1992年以來不同發展階段的硅基光子集成的進展情況

硅基光電子學中兩大核心問題是硅基光源和硅基集成技術。硅基片上光源的集成在近年取得令人矚目發展的同時,仍面臨以下嚴峻挑戰:

一、硅基量子點激光器有望滿足實際應用中對發光效率、出射功率和高溫工作環境的要求,其對光反射不敏感及抗輻照等諸多優勢是解決硅基光電集成缺少核心光源這一難題的理想方案。但目前,硅基量子點激光器的大部分研究仍局限于單一器件,硅襯底只起到了襯底的作用。如何實現多種材料和新機理在硅基平臺上的融合以及協同優化,如何將量子點器件上的光導入硅波導形成具備完整的光產生、傳輸、調制、處理和探測功能的硅光芯片,仍然是尚未攻克的難題。

二、片上激光器的設計優化重點從單個器件轉移到系統層級。如何從單一分立器件的設計優化轉移到對面向片上光互連、光計算等大規模集成光路進行系統級設計優化,如何實現光器件和電器件的融合以及如何平衡光電子器件集成密度和工藝制備難度都是我們在設計光芯片時需要重點考慮的問題。

三、硅基光電子技術仍處于起步階段,許多先進的硅基光電子技術仍止步于實驗室大門,還未進入產業界的研發階段。并且,產業界中各大廠商的設計思路和工藝路線之間仍存在較大差異,性價比最優的集成片上激光器方案尚未確定,仍需要學術界和產業界的協同努力尋找最佳的解決的方案。

從2006年第一次在硅基平臺上實現片上激光器到現在,短短16年之間,片上激光器和硅基光電子芯片的研究取得了許多令人矚目的成果,成為了未來數據通信的關鍵技術。這是一門 “頂天立地”的科學,從基礎科學到實際應用,從長距離光纖連接的互聯網到片上光互連、激光雷達、傳感,再到未來的全光計算,隨著片上光源集成技術的不斷完善,硅光正在成為推動新一代信息技術發展的核心驅動力。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們