為助力優質項目市場推廣,促進科技成果產業化、市場化,中科智匯工場聯合媒體發起以“挖掘發展潛力,見證企業成長”為主題的《見證》企業專訪活動,講好科學家的故事,傳播創新項目。

本期走進中科院過程工程所楊亞鋒團隊的“3D打印金屬復合材料粉體制備”項目。

在航空航天、國防軍工、能源化工等領域,金屬基復合材料是重要的工程材料。但是,這種材料發展仍較為落后,主要原因在于高質量金屬復合粉體制備難。

如何突破解決這一問題呢?中科院楊亞鋒團隊經過多年探索,創新性研發了粉體包覆改性技術,開發了高質量3D打印復合材料粉體的制備新技術。

你知道“天問一號”火星探測器機殼以及“北斗”衛星10余種關鍵構件都是什么材料制造的嗎?都是金屬基復合材料。這一材料在航空航天、能源等核心工程領域不可替代。制造這些復雜結構的金屬部件,3D打印毋庸置疑是排頭兵,直接將粉體加工成復雜零部件,以避免或減少機械加工。

當前,3D打印金屬基復合材料已成為世界各國的前沿研究重點。合金3D打印發展已較為成熟,而具有優異綜合性能的金屬基復合材料的發展仍然停滯。“主要原因就是高質量金屬復合粉體制備難,其難點在于現有粉體制備技術難以兼顧高球形度和均勻復合化,”中科院粉體材料重點實驗室副主任、研究員楊亞鋒接受采訪時說。

高質量粉體缺乏是制約3D打印的關鍵,高質量復合粉體的制備已成為國際公認的難題,針對這一問題,中科院楊亞鋒團隊已研究了十余年。如何協調球形度與均勻性的矛盾是根本出路。

楊亞鋒團隊有8人,其中科研人員占6人。2015年開始,團隊便瞄準高質量粉體缺乏這一難點開展研究。

瞄準領域公認的此難點,團隊開發了粉體包覆改性技術,突破了制備高質量3D打印復合材料粉體的關鍵技術瓶頸。

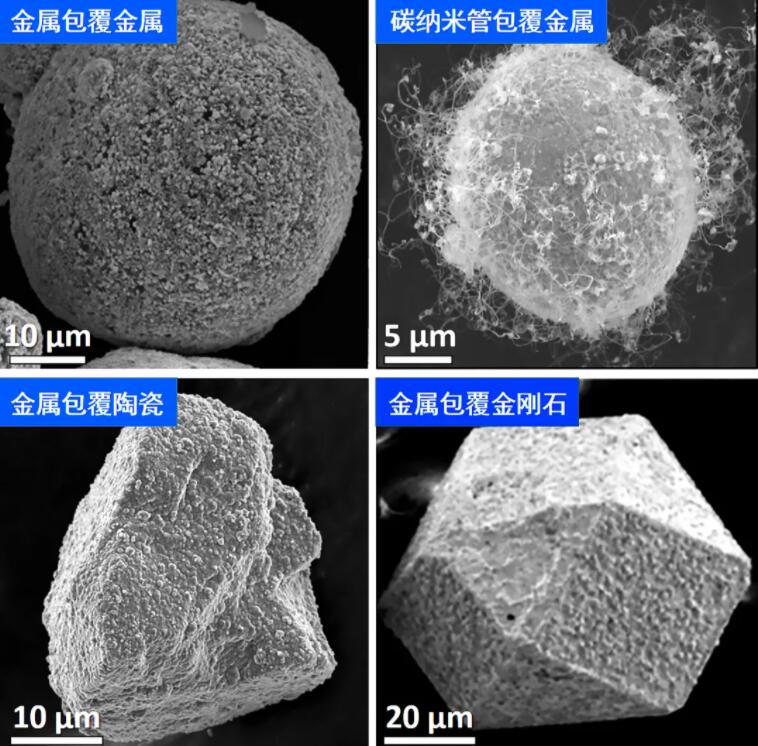

楊亞鋒團隊提出了粉體包覆制備復合粉體的新思路,在不改變球形度的前提下,實現均勻復合化。這一技術的優點在于均勻性高、球形度好、普適性強。設備搭建方面,團隊自主搭建了粉體流態化包覆改性裝備,實現了高質量3D打印金屬復合粉體制備。產品已通過第三方驗證,符合3D打印標準。

數年研發過程中,團隊人員一刻都不曾停歇。采訪中,記者感受到楊亞鋒團隊每一名研究人員的雷厲風行,果斷干脆,講述每一塊內容時又非常嚴謹縝密。

目前,該項目已加入CAS概念驗證計劃,中科智匯工場為其配備了專屬的技術經理人。提到與中科智匯工場的合作,楊亞鋒首先說到的是感激。

“首先我們是要非常感激中科智匯工場給我們這樣的機會能夠加入到CAS概念驗證計劃當中。我們注意到,中科智匯工場與其他社會機構不同,它是在有意培養前瞻性項目,為我們配備的技術經理人每周都同我們持續對接跟進,對接下游客戶、協助申請資金支持,這是我們作為科研人員所不能及的。”

截止當前,楊亞鋒團隊生產的復合材料粉體已經初步得到中航工業、日本住友等國內外二十余家企業的認可,初顯經濟效益。

不過,雖然當前生產的復合材料粉體已經初步得到工業屆認可,然而要滿足工業的大批量化定制,還需要解決粉體放大生產中金屬粉體高溫黏性大難流化、不同粒徑顆粒的包覆量精準控制難和前驅體濃度分布不均導致均勻包覆難等突出問題。“目前急需突破連續化生產中的產品穩定性控制技術,建立高質量金屬基復合粉體中試工程驗證平臺,”楊亞鋒說。

作為從中科院的實驗室孵化出來的項目,如何布局產業化,是楊亞峰下一步面臨的重要問題。接下來,團隊將主要聚焦在3D打印高質量金屬基復合粉體的規模化連續生產技術,建立并制定相關的行業標準,建成年產噸級的3D打印復合粉體生產線。在此基礎上,力爭成為航空發動機葉環風扇、核電裝備以及能源化工等領域的重要供應商。

楊亞鋒提出了四大戰略,一是獨有化戰略:瞄準高端3D打印復合粉體制備技術空白,打造領域內首屈一指的復合材料粉體高端技術服務平臺;二是戰略化聯盟:把握復合材料軍工應用背景,利用我們在3D打印復合粉體技術優勢和獨創性,與軍工企業建立長期合作關系;三是高端化戰略:針對當前3D打印粉體需求市場,選擇具有高附加值、高端應用領域,有針對性地定制生產產品;四是國際化戰略:與歐美、日本等發達國家的高效和科研院所建立戰略合作伙伴關系,聚集人才與資源優勢,提升技術水平。

團隊計劃到2023年實現規模化生產技術優化,實現連續性和穩定性的同步提升,2025年孵化高新技術企業,開拓市場,實現盈利。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們