研制高質量的環形激光器是激光領域一個世界性難題,上世紀60年代,美國等西方各國紛紛開始投入大量人力物力用于環形激光器的研制,以應用于航空航天導航和精確制導。西方的研制雖然已經取得進展,但實行嚴格技術保密,我國一開始雖有10多家單位開展此項研究,因技術難度太大先后下馬,而國防科大光電科學與工程學院的專家卻“咬定青山不放松”,甘坐30年冷板凳,矢志攻關,硬是拿下了這個世界性難題,使我國成為世界上繼美、法之后第三個獨立掌握這項技術的國家。

最初的激光實驗室是由一間舊食堂改建的,由于激光器檢測要求嚴格,實驗室要保持一定的潔凈度,必須封閉。專家們就在這個夏天像“火爐”,冬天像“冰窿”的“大悶罐”里開始了攻關。

1978年,他們研制完成了第一代實驗樣機。但科研帶頭人高伯龍清醒地認識到,從實驗樣機走向實用,還需進行工程化處理,這一步甚至更難。因為激光器的反射膜片質量要求非常高,這個問題解決不了,產品的性能就上不去。國內的工藝水平特別是光學鍍膜水平,與國外發達國家差距甚大。而美國對這項技術都感到困難重重,我國的研制難度有多大,可想而知。因此,10年內很難突破關鍵技術,要有打持久戰的思想準備,

果然,環形激光器的工程化,就被卡在鍍膜問題上。望著一片片報廢的膜片,一些人產生了悲觀情緒,向高伯龍說:“工藝上不去,我們干也白干,還是早早收場算了。”

高伯龍也意識到研制工作的確面臨很大的困難,但能就此放棄嗎?國內目前就只剩下國防科技大學一家單位研制環形激光器了,如果不搞下去,它就會徹底夭折,我國的環形激光器技術水平將與國外越拉越遠。此時,大家只有一個信念:不管遇到多大的困難,也要干出中國的環形激光器。因為他們清楚,不干,就會給國家留下空白,將來就可能因此受制于人。

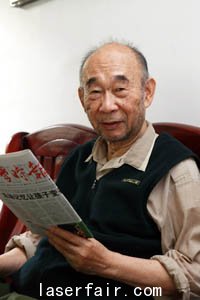

中國工程院院士、著名工程物理專家高伯龍院士

為了突破工藝技術這道難關,高伯龍不得不放棄多年的理論研究,專攻基礎工藝。經過數年艱辛探索,他們成功地研制出我國第一臺激光高精度全程測量設備DF透反儀,改進了環形激光器實驗樣機,解決了大量理論和技術工藝問題,為進一步研制、生產環形激光器提供了技術基礎。

在此基礎上,高伯龍根據我國的工藝技術水平,提出了某型號環形激光器研制方案。此型號環形激光器,在國內是首創,在國外也沒有先例,沒有任何資料可以借鑒,全憑自己去探索。高伯龍采取先進行理論探索、再全力攻關工藝技術的方法,組織科研人員在鍍膜理論、改造鍍膜機、監控、檢測等方面,展開全面攻關,取得了多方面的進展。

1993年年底,攻關進入關鍵時期,距離有關部門的時間要求只有一年了。

高伯龍毫不含糊地立下“軍令狀”:保證按期交出工程樣機。

經歷五個多月的研究,他指導的剛畢業的一位博士終于摸索出了一套嶄新的鍍膜方案,鍍出的膜片順利通過了試驗。

為了檢驗膜片水平,高伯龍決定利用該項鍍膜技術,先做一支全內腔綠色激光管,結果用了一周時間便完成了,而且一次發光,使中國成為繼美國、德國之后第三個掌握此技術的國家。

某型環形激光器的一切難題迎刃而解!1994年11月,我國第一個環形激光器順利通過國家鑒定。在此基礎上,他們又相繼攻克了一系列基礎理論和核心關鍵技術,掌握了擁有完全自主知識產權的環形激光器研制生產技術。

成功的背后是常人無法想像的艱辛。30多年來,團隊成員每年平均加班達1500個小時,多的達到2000小時以上,一年相當于普通人3年的工作量。高伯龍常年哮喘,疲勞后發作會更厲害。為了不影響工作,他長期超劑量服用藥物,靠超劑量藥物支撐著疾病纏身的軀體。

正是靠著這股堅韌執著的精神,他們一步步將我國的環形激光器技術推向了國際前沿。如今,他們研制的環形激光器,已形成多種型號批量生產能力,打破了國外在這一領域的封鎖壟斷,有效滿足了我國航空、航天、航海和部隊信息化建設緊迫需求。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們