來源:Medium

撰文:簡·努拉(Jan Knura)

翻譯:葉子

在歐洲核子研究中心(CERN)工作的粒子物理學家正在思考要不要建一臺100公里長的環形加速器,因為現有的27公里長的加速器已經無法解決該領域遺留的問題了。而天體物理學家則在急切地等待詹姆斯·韋伯望遠鏡的上線,這是目前為止該類儀器中最昂貴、也最大的一臺。

物理學家在一個話題上研究得越久,所需要的測量儀器就越大,這似乎已經成了某種自然法則。

就連在對引力波的搜尋中,科學家對更大、更好的儀器的盼望也再清楚不過。受五年前首次觀察到時空漣漪存在的證據所啟發,研究人員如今正在籌劃一項野心勃勃的太空計劃,名叫激光干涉太空天線(LISA),將于2034年發射進入太空。而與此同時,他們還準備在地面上修建一系列新一代測量儀器。與這些儀器相比,LIGO天文臺兩臺4公里長的激光干涉儀將顯得相形見絀。

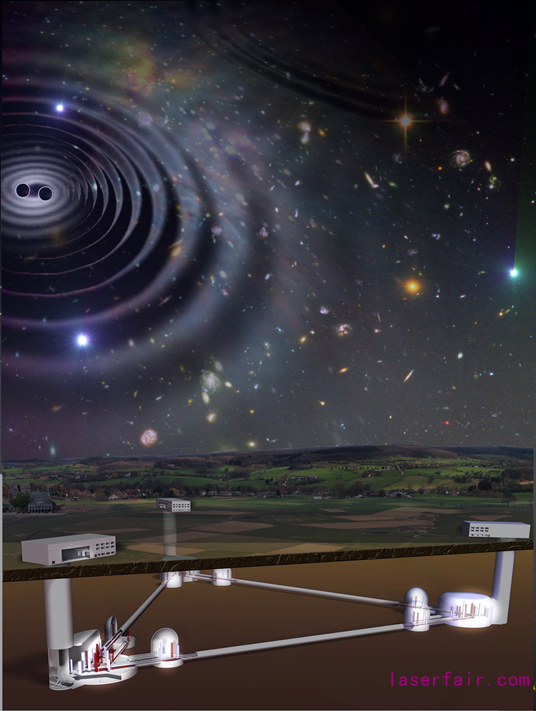

引力波是細小的時空漣漪,最早由愛因斯坦在1915年的廣義相對論中提出預測,并在2015年首次被人類證實。每當太空中某處有大質量物體加速移動時,如兩個黑洞相撞時,就會形成時空的振蕩。這個過程中釋放的振蕩會以光速向四面八方傳播開去,暢通無阻地滲透到整個宇宙的各個角落。在地球上,引力波可以用激光干涉儀進行探測。干涉儀系統由兩條隧道構成,每條長三至四公里,排成一個“L”型,激光束可以在其中來回反彈。如果有引力波擊中其中一條隧道,該隧道的長度就會以極小的幅度發生壓縮,導致在該隧道中傳播的激光束抵達末端的時間略短了一些。

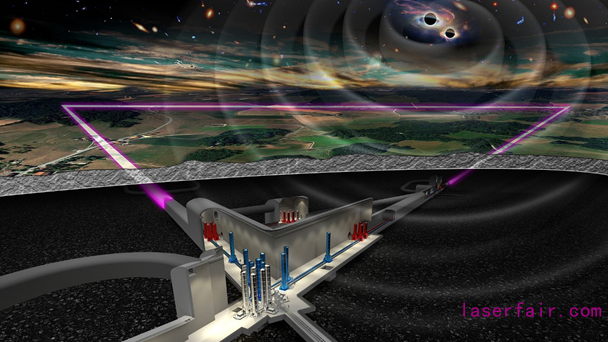

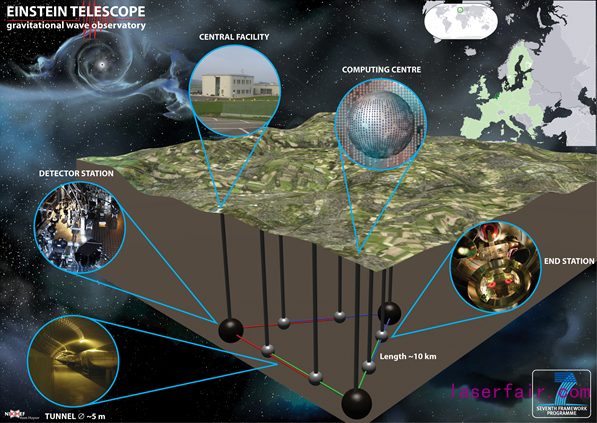

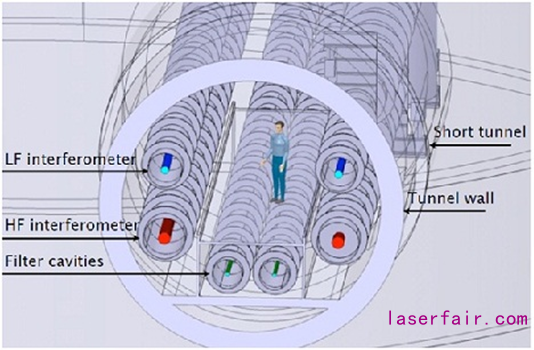

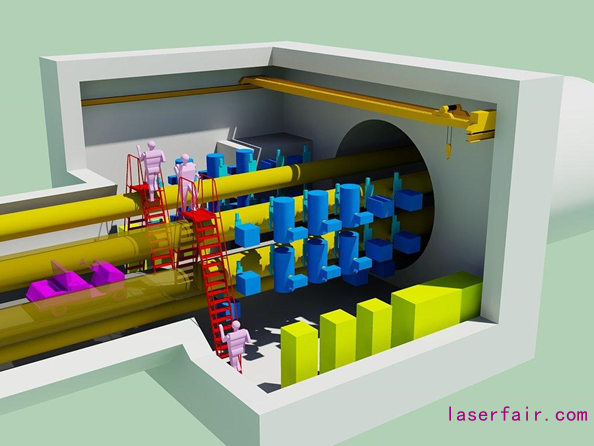

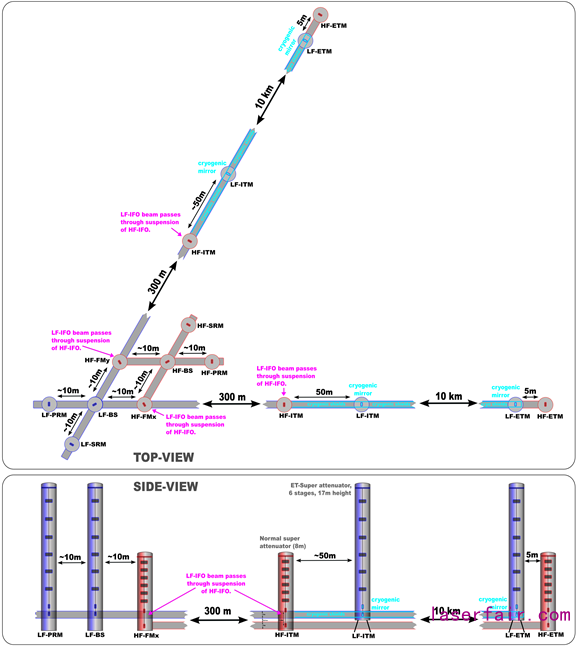

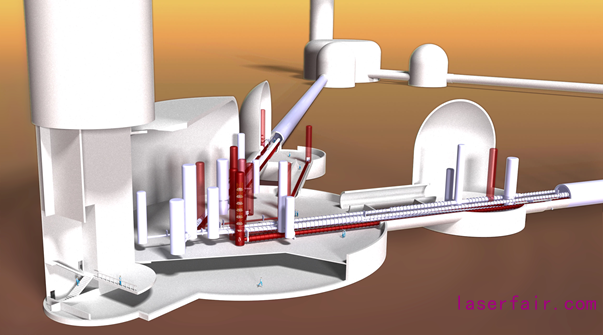

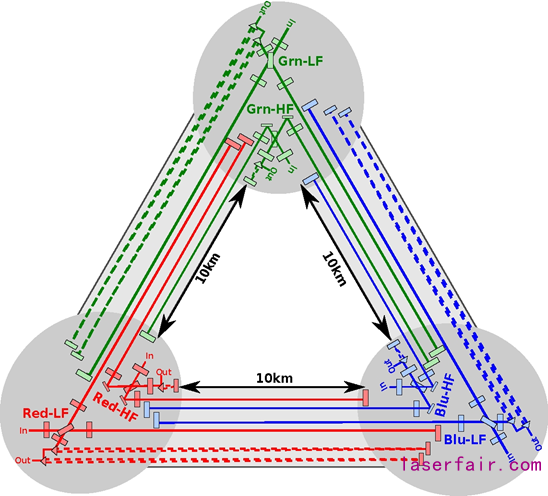

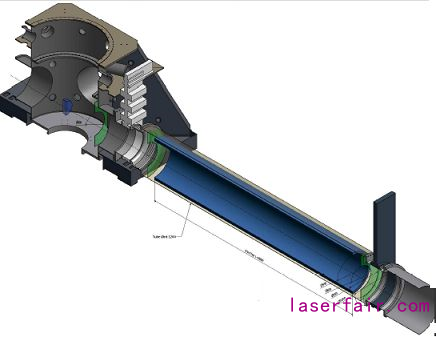

而歐洲也想打造這樣一臺夢想中的探測器,稱其為“愛因斯坦望遠鏡”,簡稱為“ET”。據悉,它將由三條10公里長的探測臂構成,在地下組成一個巨大的三角形。選址可能包括地中海中的撒丁島、以及由荷蘭、比利時和德國三國邊境構成的三角形等等。

10億光年之外

體積如此巨大,并且位于地表下方200至300公里處,這臺探測器對引力波的敏感度應當更甚于現有的探測器。愛因斯坦望遠鏡團隊在該項目官網上指出,該望遠鏡應當能探測到強度只有美國LIGO和意大利VIRGO探測能力十分之一的引力波。

萊布尼茲大學愛因斯坦望遠鏡指導小組聯合主席哈拉德·盧克指出,這能讓我們在太空中看得更深更遠。目前,地面上的引力波觀測站探測到的信號主要來自10億光年之外。但科學家認為,從某種意義上來說,這在宇宙中仍然只算“鄰近地區”,可觀測宇宙遠比這大得多。

目前探測到的引力波大多源自于黑洞。它們有時會成雙成對地在太空中移動,圍繞彼此旋轉,最終越靠越近。近到一定程度后,它們就會合并成一個質量更大的黑洞。由于在短短時間內,這些質量被急劇加速,因此時空會變得越來越熾熱,引力波也會以光速向四面八方擴散開去。

引力波的振幅會隨著傳播距離的增加而不斷減弱。因此,愛因斯坦望遠鏡這樣的探測器可以探測到從宇宙中更遠處傳來的信號。計算結果顯示,研究人員甚至能觀察到過去“黑暗時代”、即宇宙中尚無恒星形成時的情形。

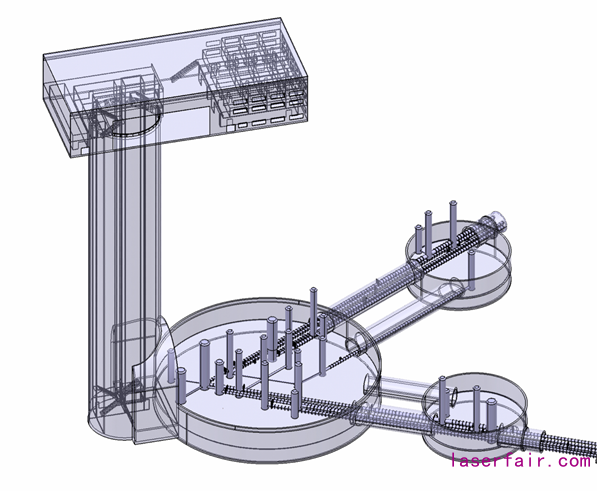

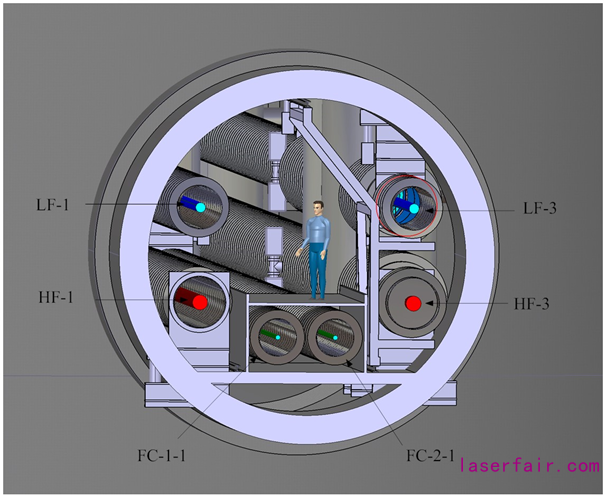

愛因斯坦望遠鏡還將在捕捉到的引力波頻率上獨辟蹊徑。與之前的探測器不同,它將由兩套單獨的激光干涉儀構成。第一套干涉儀將在超低溫下運行,可以捕捉到低頻率的引力波;第二套則在室溫下運行,可以探測到更高頻率的引力波。探測帶寬增加了,探測結果想必也會更理想。

中等質量黑洞

在2至3赫茲的超低頻率下,愛因斯坦望遠鏡將尤為活躍。而現有的探測器是無法捕獲如此低頻的引力波的。在該頻段上,研究人員希望能找到由質量為太陽幾百倍的“中等質量黑洞”合并時發出的信號。這樣的天體居然真的存在,是近幾年令科學家倍感震驚的發現之一。這些黑洞被視為星系中央那些超大質量黑洞的“種子”。目前科學家仍不清楚它們是如何在早期宇宙中形成的。

截至目前,LIGO和VIRGO探測器已經對數十次黑洞合并展開了測量,這些黑洞質量均只有太陽的幾十倍。盧克透露,“愛因斯坦望遠鏡能夠記錄到10萬次、甚至100萬次這樣的事件,事件發生的時間范圍也會很大。這能讓我們弄清楚,宇宙起源時的情況是否如同我們所想的那樣。”

愛因斯坦望遠鏡也許甚至能探測到宇宙變得透明前的引力波。目前,人類對早期宇宙的了解主要來自宇宙背景輻射。在宇宙大爆炸發生的38萬年后,輻射物質混合物逐漸冷卻下來,質子和電子“重組”成了中性氫。不同于帶電荷的原子核和其它粒子,中性氫可以讓光線從中穿過。因此自宇宙誕生以來、電磁波首次能夠暢通無阻地傳播到宇宙各處。但引力波早在此之前就可以在宇宙中自由傳播了,因此在理想情況下,引力波將能夠幫助我們了解宇宙最初38萬年期間的情況。

愛因斯坦望遠鏡還將對中子星展開研究。中子星是恒星死后留下的超致密殘骸,直徑只有20幾公里。它們也可以釋放出可探測到的引力波,并且不僅是當它們合并的時候,其余時間也可以。“中子星的旋轉速度高達洗衣機滾筒的100倍。”盧克指出。如果中子星的形狀并不是完美的球形,旋轉時便會產生引力波。

本世紀30年代開始測量

據研究人員估計,愛因斯坦望遠鏡的造價約為19億歐元,比100公里長的粒子加速器便宜得多,據說只有后者的10分之一。盧克和同事們希望,這臺新引力波探測器的相關工作最早能于本世紀20年代末開始,并在30年代開始運行。

“它的基礎設施將運用新技術不斷擴張,應當可以運行50年。”荷蘭馬斯特里赫特大學的斯蒂芬·希爾德指出。在希爾德的帶領下,一支團隊正在籌劃這座巨型探測設施初期應安裝的設備。在馬斯特里赫特大學一間舊打印店的倉庫里,研究人員正在搭設一臺名叫“ET探路者”的小型原型設施,探測臂長20米。“這個長度太短了,無法探測到引力波。”希爾德解釋道,“我們只是想測試各種能夠提升愛因斯坦望遠鏡敏感度的技術而已。”

希爾德舉了一個例子來說明其中的難度:“要想對引力波進行測量,我們必須能探測到尺度在10-23 米上的相對變化。假如一滴雨水落在荷蘭最大的湖泊艾瑟爾湖中,水面會上升10-19 米。而如果落在比它小一半的康斯坦茨湖中,水面則會上升2×10-19 米。”

這些數字說明,地球上的任何細微震動都會破壞對引力波的搜尋。畢竟,這樣的震動會導致干涉儀的鏡面發生位移,從而使光線的傳播時長有所改變,就像引力波壓縮鏡面之間空間造成的效果一樣。

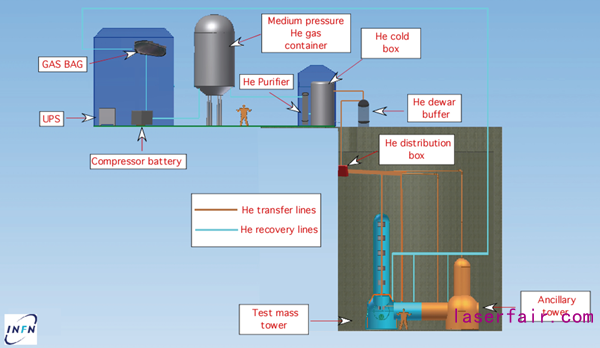

對研究人員來說,就連原子的布朗運動也是一個問題。為了減慢鏡子表面的熱運動,科學家想將部分反射鏡的溫度降低到零下263攝氏度。不過在這樣的低溫下,合成玻璃的機械性能會受到破壞,干擾噪聲也會有所增加。希爾德的團隊想用排列更加齊整的單晶硅解決這個問題。然而,對于常見的近紅外激光的波長來說,單晶硅并不透明,因此研究人員打算使用波長稍長一些的纖維激光。

另一個干擾源是所謂的量子噪音。簡單來說,這是指光子向鏡面的動量轉移,會使后者發生微小的移動。為減小鏡面的移動,愛因斯坦望遠鏡將把鏡子的重量從40千克增加到200千克。此外,研究人員還會改進鏡子的懸掛方式。

就算馬斯特里赫特大學的這臺原型設施“僅用于”技術測試,“ET探路者”團隊也不希望受到任何干擾。“每當刮風時,墻壁受到風的推力,地板也會發生輕微的移動。”希爾頓指出。因此研究人員毫不猶豫地更換了這些地板。新地板由169根柱子支撐,與建筑的其余部分相分離。該團隊正在打造一間極度潔凈的清潔室,并計劃于2021年春季開始測試。

尋找最佳地點

愛因斯坦望遠鏡最終將建在何處、展開對引力波的搜尋,目前尚不清楚。但可以肯定的是,它一定會被建在地下。一方面,這是因為在歐洲很難找到一處能容得下一座邊長10公里的三角形設施的地區。而另一方面,這是因為在地下深處,人類生活區、工業和交通的震動干擾也會小很多。根據地質學與社會經濟學研究,規劃者們目前比較傾向于撒丁島、或者前面提到的荷蘭、比利時與德國邊境交界處。

對許多德國物理學家來說,后一處地點或許更令他們滿意,盡管來得遲了些。假如當初事情的發展有所不同,那么人類首次發現引力波也許就不是在美國、而是在德國了。畢竟在上世紀70年代,是德國研究人員為后續驗證引力波的存在奠定了基石。

據當時在馬克斯·普朗克量子光學研究所工作的沃爾特·溫克勒介紹,他們曾先后在慕尼黑和加興考察了建造引力波探測儀的可能性。1987年,該團隊甚至給時任德國聯邦科研部長的海因茨·里森胡貝爾寫了一封信,提議修建一臺激光干涉儀。該設備設計有三條探測臂,每條長三公里。溫克勒還指出,物理學家們曾在1989年與英國科學家展開合作,共同更新了這項提案。

研究人員表示還未得到科研部的任何回應。當然,這臺造價3億德國馬克的設備顯然是一筆不小的投資,這一項目在當時本身也存在風險。

而美國國家科學基金會則在上世紀90年代承擔起了這一風險,并在近30年后首次探測到了引力波,即刻獲得了諾貝爾獎。

地下的問題

“重大的科學項目總會有政治摻雜其中。愛因斯坦望遠鏡并不一定就會建在德國、荷蘭和比利時交界處,也不一定就建在撒丁島。我們才剛剛向歐洲科研基礎設施戰略論壇(ESFRI)提交了申請,將這一項目加入論壇路線圖中。”盧克透露。這需要德國等各個國家在內的支持。不過,愛因斯坦望遠鏡項目尚未被加入到德國政府的研究計劃中。

研究人員們希望能在五年內定下項目選址。有許多因素需要考慮,比如當地的地震情況、地下土壤的地質組成等等,這些都決定了地下建設的成本。但社會經濟因素、比如該項目對涉及地區與國家的經濟影響,也會在其中起到一定作用。當然,政治利益、以及涉及國家的經濟前景也需要納入考慮范圍之內。

此外,愛因斯坦望遠鏡的支持者還必須解釋清楚建設該項目的必要性。例如,科學家目前不僅在籌備激光干涉太空天線(LISA)項目,還計劃修建一臺名叫“宇宙探測者”的地面探測儀,包含兩條長40公里的地上探測臂,就像愛因斯坦望遠鏡一樣雄心勃勃。

有科學家指出,未來我們的探測器技術會更加先進,尤其是在低頻引力波范圍內,愛因斯坦望遠鏡能夠進行更加精確的觀測,也因此能觀察到宇宙更久遠的‘黑暗時代’的情形。在理想情況下,如果上述兩臺儀器都能成功修建,然后在其它地方再建第三臺,“就可以非常精確地鎖定引力波在太空中的來源了。”在這種情況下,射電望遠鏡和光學望遠鏡也可以緊隨其后,這樣更有利于記錄數據和理解事件真相。

盧克指出,LISA項目的觀測頻段與愛因斯坦望遠鏡不同,介于1至100毫赫茲之間,因此可以接收到其它來源發出的引力波。“例如,它可以探測到超大質量黑洞的合并。由于下一代地面探測器與LISA觀測到的過程大相徑庭,研究人員認為二者可以互相補充。

LIGO在五年前首次觀測到的引力波事件GW150914也是這樣一個例子。“假如當時LISA項目已經在太空中運行,我們首次觀測到引力波的時間將提前十年。在這種情況下觀測到的事件將不是一次大爆炸,而是能顯示兩個天體逐漸靠近、跳起死亡之舞的過程。對引力波研究人員而言,這一過程就像最終的大爆炸一樣令人激動。對他們來說,太空探測器和地面探測器都不可或缺。”

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們